La preparación y el entrenamiento como pilares de la seguridad marítima, lecciones normativas y accidentes históricos

Robert Garabán Garcías

8/22/202511 min leer

La seguridad en el mar no depende únicamente de los avances tecnológicos de los buques, sino, sobre todo, de la preparación y el entrenamiento de las tripulaciones. A lo largo de la historia, la Marina Mercante ha aprendido, a veces de manera dolorosa, que la diferencia entre una evacuación exitosa y una tragedia descontrolada radica en la respuesta humana ante la emergencia.

Accidentes como el Herald of Free Enterprise (1987), el Estonia (1994) y el Costa Concordia (2012) son ejemplos claros: en todos ellos, la falta de preparación adecuada, deficiencias en los procedimientos de emergencia y fallos en la coordinación de la tripulación tuvieron consecuencias catastróficas. Estas tragedias no solo marcaron un antes y un después en la historia marítima, sino que también impulsaron cambios normativos fundamentales:

· El Código ISM (International Safety Management Code) surgió tras el Herald of Free Enterprise, para exigir a las navieras sistemas formales de gestión de seguridad.

· El desastre del Estonia llevó a reforzar el Convenio SOLAS, especialmente en buques ro-ro y evacuaciones de pasajeros.

· La tragedia del Costa Concordia renovó el foco en el liderazgo, la gestión de multitudes y la formación en evacuación masiva dentro del marco del Convenio STCW 1978 enmendado.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido estándares claros, todo marino debe estar certificado según el STCW, participar en simulacros periódicos, entrenarse en control de incendios, supervivencia en la mar, primeros auxilios y, sobre todo, mantener la disciplina de la formación continua. Pero, más allá de las normas, la experiencia demuestra que el factor humano, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y gestión de la fatiga, es lo que realmente marca la diferencia en los momentos críticos.

Este artículo propone un análisis de la preparación y el entrenamiento como pilares en la formación del marino profesional, combinando referencias normativas, experiencias reales y herramientas prácticas. Su objetivo es servir tanto de reflexión como de guía para capitanes, oficiales y gestores de seguridad que buscan fortalecer la cultura de seguridad marítima en sus tripulaciones.

El Tiempo de Respuesta y la Memoria Muscular en Emergencias Marítimas

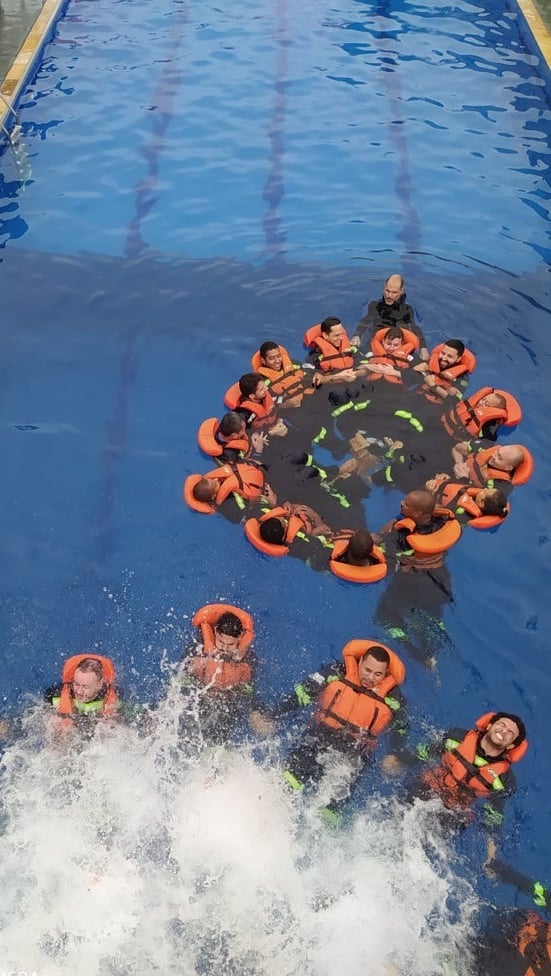

En el mar, los segundos marcan la diferencia entre el control y el desastre. La rapidez con que un tripulante actúa frente a una emergencia no depende únicamente de su conocimiento teórico, sino de la capacidad de transformar ese conocimiento en acción automática. Aquí entra en juego la memoria muscular, la repetición de procedimientos en entrenamientos y simulacros permite que las acciones críticas se realicen sin titubeos, reduciendo el tiempo de reacción y evitando errores

Diversos estudios en ciencias del comportamiento y seguridad operacional muestran que, bajo estrés extremo, el cerebro humano tiende a bloquearse o a actuar con lentitud si las tareas no han sido suficientemente interiorizadas. En cambio, cuando los procedimientos se han practicado de forma realista, por ejemplo, mediante simulacros de incendio, abandono de buque o recuperación de hombre al agua, los músculos responden de manera automática, liberando a la mente para concentrarse en la toma de decisiones estratégicas.

Marco Normativo

La Organización Marítima Internacional (OMI) reconoce oficialmente esta necesidad de convertir la práctica en reflejo condicionado:

El Convenio STCW 1978 enmendado (Sección A-VI/1) exige que todos los marinos completen formación básica en lucha contra incendios, primeros auxilios, supervivencia en la mar y seguridad personal, con entrenamientos prácticos obligatorios.

El SOLAS Capítulo III establece que cada tripulante debe participar en simulacros regulares de abandono e incendio, con tiempos de reacción medidos y evaluados por los oficiales.

El Código ISM obliga a las compañías a mantener un programa documentado de ejercicios y prácticas, con seguimiento de resultados para garantizar la mejora continua.

Estas regulaciones reflejan un principio simple, el entrenamiento no busca solo instruir, sino grabar en la memoria muscular del marino los procedimientos críticos. Cuanto más realista es el simulacro, mayor es la agilidad de respuesta en una situación real.

Beneficios Operativos

Reducción del intervalo crítico de respuesta: La práctica constante disminuye los segundos de duda en el inicio de la emergencia.

Mayor coordinación de equipo: Al automatizar movimientos individuales (ej. uso del extintor, cierre de compuertas, colocación del chaleco salvavidas), se libera capacidad mental para la comunicación y cooperación grupal.

Confianza y resiliencia: La tripulación que entrena regularmente actúa con mayor seguridad, reduciendo el pánico y aumentando la eficacia en la gestión de la crisis.

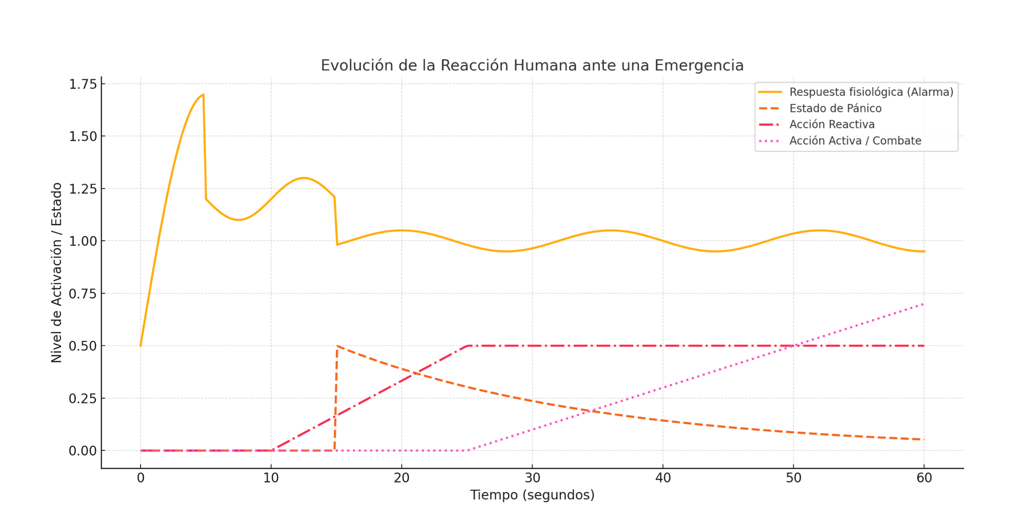

Estudios de psicología operacional en el ámbito marítimo demuestran que la respuesta ante una crisis sigue un patrón bien definido. Comprender estas fases permite entrenar la mente y el cuerpo para actuar con eficacia bajo presión.

Respuesta fisiológica – Fase de alarma (0 a 15 segundos): En cuanto se detecta el peligro, el cuerpo entra en modo de supervivencia. La adrenalina se libera, el corazón se acelera y los sentidos se agudizan. Esta activación prepara al marino para reaccionar, aunque también puede provocar un “shock inicial” que bloquee la acción o genere movimientos impulsivos sin un objetivo claro.

Decisión crítica – Acción reactiva (15 a 25 segundos): Superado el impacto inicial, el cuerpo pasa a una etapa de movimientos automáticos. Es el momento de accionar una alarma, tomar un extintor o cortar una línea. La efectividad en esta fase depende directamente de la repetición en los entrenamientos, que convierte estas maniobras en reflejos automáticos.

Acción activa – Combate (a partir de 25 segundos): Con la mente y el cuerpo estabilizados, se inician decisiones tácticas basadas en conocimientos y experiencia. Esto puede significar cortar el suministro de combustible antes de atacar las llamas o realizar una maniobra evasiva con precisión en alta velocidad.

En un escenario real, un marino podría extinguir un incendio en solitario solo si lo aborda en su fase inicial. En este momento, la pericia es decisiva para priorizar acciones, alertar a la tripulación y, si es posible, contener la amenaza antes de que se expanda.

Marco Normativo y Técnico de la Preparación Marítima

La preparación y el entrenamiento de las tripulaciones no son una opción, sino una obligación reglamentaria internacional. La Organización Marítima Internacional (OMI), a través de sus convenios y códigos, establece los estándares que garantizan que cada marino pueda responder de forma eficaz en situaciones de emergencia.

Convenio STCW 1978 (enmendado en Manila 2010)

Establece los estándares mínimos de competencia, formación y certificación para la gente de mar.

Todo tripulante debe acreditar formación en:

Supervivencia personal en el mar (Sección A-VI/1-1).

Prevención y lucha contra incendios (A-VI/1-2).

Primeros auxilios básicos (A-VI/1-3).

Seguridad personal y responsabilidades sociales (A-VI/1-4).

Incluye cursos avanzados (ej. gestión de crisis y multitudes en buques de pasaje, A-V/2)

Este marco normativo vincula directamente la práctica con la reducción de tiempos de respuesta, reforzando lo expuesto en la sección anterior.

Convenio SOLAS 1974 (enmendado)

Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento:

Exige simulacros de abandono y de lucha contra incendios al menos una vez al mes (Regla 19).

Establece que el tiempo máximo para embarcar a la tripulación en las embarcaciones de supervivencia durante un simulacro debe ser menor a 10 minutos.

Capítulo IX – Gestión de la seguridad operacional (ISM Code): introduce el vínculo obligatorio entre las navieras y sus tripulaciones en la implementación de planes de emergencia y entrenamiento.

Código ISM (International Safety Management Code)

Nacido tras el desastre del Herald of Free Enterprise (1987).

Exige que cada naviera implemente un Sistema de Gestión de Seguridad (SMS), que incluya: Procedimientos escritos para emergencias; Simulacros documentados con registro de tiempos de reacción; Revisión continua para corregir deficiencias.

Refuerza la idea de que la seguridad no depende solo del individuo, sino de la organización entera.

Otros marcos relevantes

MARPOL: aunque centrado en la prevención de la contaminación, requiere formación para la respuesta a incidentes ambientales.

IMO Model Courses: cursos modelo que definen la forma de impartir entrenamientos estandarizados en academias marítimas.

OIT (Convenio sobre Horas de Trabajo Marítimo, 1996; MLC 2006): regulan el descanso mínimo de los marinos para prevenir la fatiga, factor directamente ligado al tiempo de respuesta.

El conjunto normativo STCW–SOLAS–ISM–MLC configura un sistema integral de entrenamiento y preparación, cuyo objetivo es que toda tripulación sea capaz de responder de forma rápida, coordinada y efectiva ante emergencias, independientemente del buque, la bandera o la naviera.

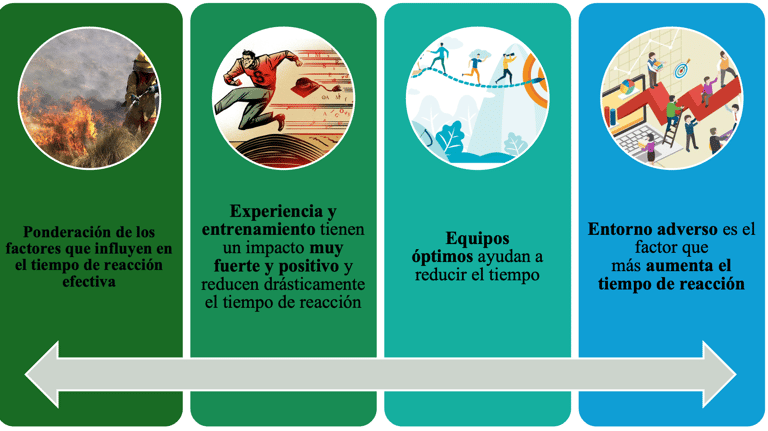

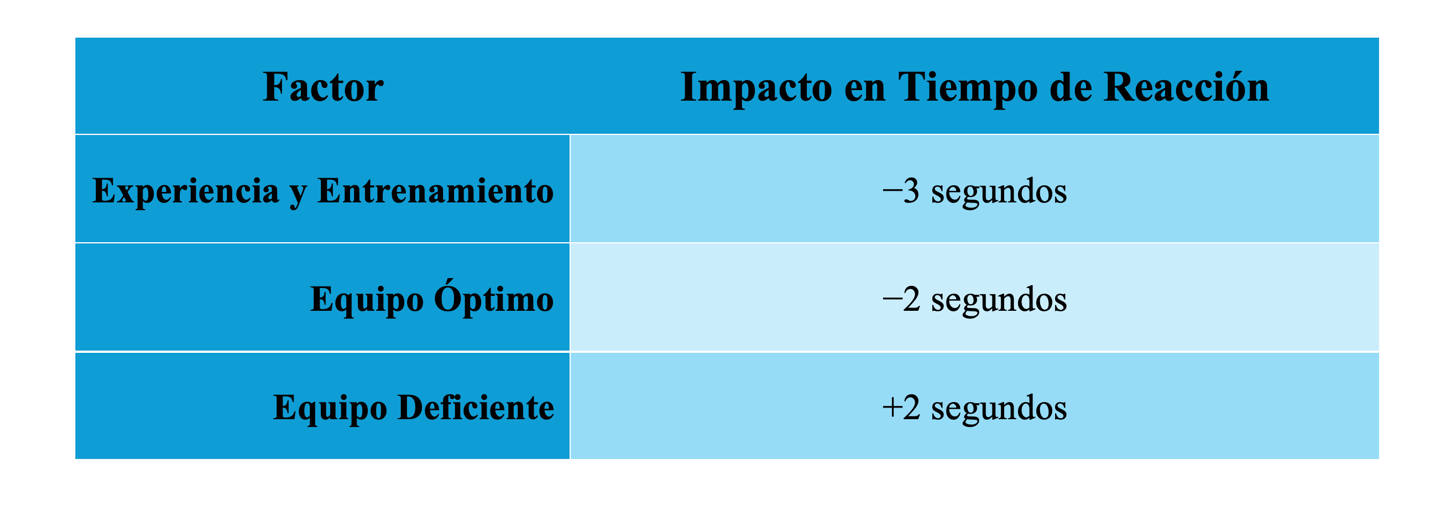

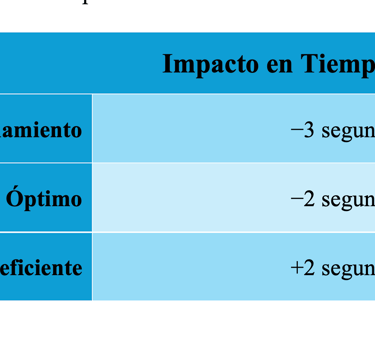

Factores que determinan el Tiempo de Respuesta

El tiempo de acorche es el lapso entre detectar una emergencia y ejecutar la acción correcta. Su reducción es crítica para la eficacia.

El Factor Humano en la Seguridad Marítima

La experiencia demuestra que, incluso con buques modernos y tripulaciones certificadas, los accidentes siguen ocurriendo. La causa principal suele ser el factor humano, reconocido por la OMI como la pieza más vulnerable y a la vez más decisiva de la seguridad marítima.

Liderazgo y toma de decisiones

En situaciones críticas, la claridad del liderazgo del capitán y los oficiales marca la diferencia. La OMI, a través del STCW (Sección A-II/1 y A-III/1), establece que la formación debe incluir gestión de recursos del puente (BRM) y gestión de recursos de la máquina (ERM), donde se entrena la toma de decisiones bajo presión, la distribución de tareas y la autoridad efectiva.

En el desastre del Costa Concordia (2012), la falta de liderazgo claro y la demora en la orden de abandono provocaron pérdidas de vidas que pudieron evitarse.

Comunicación y trabajo en equipo

La Crew Resource Management (CRM), adaptada de la aviación, es fundamental en la marina mercante. Entrena a las tripulaciones en:

Comunicación clara y directa, incluso en contextos multiculturales.

Uso estandarizado del inglés marítimo (SMCP – Standard Marine Communication Phrases, IMO).

Coordinación de señales y roles para evitar duplicación o vacíos de acción.

El hundimiento del Estonia (1994) mostró la desorganización en la evacuación: muchos pasajeros no entendían las instrucciones y la tripulación no estaba suficientemente entrenada para el control de multitudes.

La Fatiga: el enemigo silencioso

Numerosos informes de siniestros marítimos apuntan a la fatiga como factor determinante. El STCW y el Maritime Labour Convention (MLC, 2006) establecen:

Máximo de 14 horas de trabajo en 24 horas.

Mínimo de 10 horas de descanso en 24 horas.

Mínimo de 77 horas de descanso en 7 días.

La fatiga afecta la atención, la memoria a corto plazo y los reflejos motores, alargando los tiempos de reacción. Por eso, la gestión de la fatiga es tan importante como la realización de simulacros.

En el caso del Exxon Valdez (1989), uno de los factores señalados fue la fatiga de la tripulación, lo que contribuyó al error humano que causó uno de los peores derrames petroleros de la historia.

Cultura de Seguridad

Más allá de la normativa, la cultura de seguridad a bordo es lo que garantiza la eficacia de los entrenamientos. Una tripulación que entiende que los simulacros no son una formalidad, sino un ejercicio vital, reaccionará de manera automática y coordinada. Aquí el Código ISM exige a las navieras promover esta cultura desde tierra, vinculando a los oficiales de flota, armadores y capitanes en un mismo sistema de seguridad.

Herramientas Prácticas para Fortalecer la Preparación

La normativa internacional (STCW, SOLAS, ISM) establece qué se debe entrenar, pero el éxito real en una emergencia depende de cómo se entrena. Para ello, las tripulaciones necesitan herramientas simples, claras y repetitivas que les permitan interiorizar los procedimientos hasta convertirlos en reflejos.

Checklists de emergencia

Los checklists son aliados fundamentales para evitar omisiones bajo presión. Pueden incluir:

Incendio a bordo: pasos para localización, aislamiento, comunicación y extinción inicial.

Abandono de buque: roles asignados, verificación de equipos de supervivencia, ruta hacia estaciones de embarco.

Hombre al agua: maniobra de emergencia, señalización, lanzamiento de aros y designación de observador.

En los ferris ro-ro, tras la lección del Estonia (1994), los checklists de control de multitudes se volvieron obligatorios según el STCW A-V/2.

Diagramas de flujo de actuación

Los diagramas visuales ayudan a simplificar decisiones críticas, especialmente en la sala de máquinas o en el puente de mando.

Diagrama de actuación en fallo de timón (pass to hand steering → activar emergencia hidráulica → comunicar a puente → ajustar velocidad).

Alarma de incendio en sala de máquinas (corte de combustible → cierre ventilación → alarma general → equipo de ataque inicial).

Planes de entrenamiento continuo

El Código ISM exige programas documentados. Un plan de entrenamiento eficaz incluye:

Calendario mensual de simulacros (incendio, abandono, hombre al agua, contaminación por hidrocarburos).

Rotación de roles: que cada tripulante practique diferentes funciones, para evitar rigidez.

Evaluación de tiempos de reacción: medir cuánto tarda la tripulación en completar cada procedimiento.

Retroalimentación inmediata: breve reunión posterior para señalar aciertos y mejoras.

Recursos digitales y simuladores

La OMI recomienda el uso de simuladores de navegación y máquinas para entrenar situaciones de alto riesgo sin exponer al buque real.

Simulación de colisiones, varadas y fallos de propulsión.

Entrenamiento en gestión de crisis y multitudes en buques de pasaje.

Integración de VR/AR (realidad virtual y aumentada) en centros de formación.

La preparación eficaz se logra combinando:

Normativa internacional (STCW–SOLAS–ISM) como marco obligatorio.

Herramientas prácticas (checklists, diagramas, planes y simuladores) que convierten la teoría en acción.

De esta manera, los marinos no solo cumplen con las exigencias administrativas, sino que desarrollan hábitos operativos y memoria muscular que les permiten actuar con rapidez, precisión y confianza en emergencias reales.

La seguridad marítima se construye sobre tres pilares inseparables: entrenamiento realista, cumplimiento normativo y gestión eficaz del factor humano. La experiencia demuestra que la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia radica en la capacidad de la tripulación para responder en segundos críticos. Esa capacidad no surge de la improvisación, sino de la práctica repetida, de la memoria muscular y de una cultura de seguridad asumida por todos a bordo.

Los grandes accidentes de la historia reciente nos recuerdan el costo de las carencias en estos pilares:

El Herald of Free Enterprise (1987) impulsó el Código ISM, al evidenciar la necesidad de sistemas de gestión de seguridad en las compañías navieras.

El Estonia (1994) llevó a reforzar el SOLAS y el entrenamiento en control de multitudes, tras la dramática desorganización en la evacuación.

El Costa Concordia (2012) reabrió el debate sobre el liderazgo y la disciplina en emergencias, demostrando que incluso en buques modernos, la preparación de la tripulación es el factor decisivo.

Estos desastres, más allá de la tragedia humana, dejaron lecciones que hoy están inscritas en los convenios internacionales. Sin embargo, cada generación de marinos debe recordar que las normas solo cobran vida cuando se transforman en acción, y que el entrenamiento constante es lo que convierte a la tripulación en una verdadera línea de defensa frente a lo inesperado.

Puntos para la reflexión

¿Estamos entrenando lo suficiente para que nuestras respuestas sean reflejos automáticos en una emergencia real?

¿Cumplimos los simulacros como un mero requisito administrativo, o como un ejercicio vital que puede salvar vidas?

¿Promovemos, como capitanes y oficiales, una cultura de seguridad auténtica, donde la preparación se valore tanto como la navegación misma?